К началу проникновения “металла” в отечественную культуру это направление рока уже располагало достаточно разработанными музыкальными и зрелищными структурами, вследствие чего личное, непосредственное переживание его “центрального мифа” перестало быть исходным условием для выбора соответствующего художественного языка. Если у первых “западных” музыкантов, игравших “металл” в собственном смысле слова (Оззи Осборн, группы “Judas Priest” или “Iron Maiden”), еще сохраняется “живое”, глубоко личное отношение к его системе смыслов, то для последующего поколения (включая и публику) все это новое направление в целом предстало уже как не им созданное “вместилище” форм и продуктов поп-бизнеса: появление новой группы, выпуск нового альбома или концерт начали оцениваться прежде всего по критериям чисто конкурентного или потребительского плана (оригинальность аранжировок и мастерство исполнения, размеры гонораров и популярность в прессе). Тот же специфический контекст — развитие “металла” как одного из направлений коммерческой культуры, полбизнеса с его вполне естественной установкой на успех у публики или потенциального нанимателя обусловил и другое, не менее существенное различие между первыми альбомами и более поздними образцами музыки, которая нас здесь интересует: творчество Оззи Осборна, по крайней мере поначалу, представляло собой весьма изощренную “игру в примитив”, когда упрощение и обострение музыкальной формы служит достижению достаточно сложных суггестивных эффектов, тогда как у его преемников и последователей такая интенсификация языка постепенно приобретает самодовлеющий характер, что, в общем, достаточно типично для эпигонов любого авангарда; именно это обстоятельство сделало возможными чисто салонные формы “металла”, представленные такими именами, как Ингви Мальмстин или Дэвид Ли Рот. В подобных условиях возможности личного выбора заметно сужаются, и музыкально-зрелищная форма “металла” становится относительно независимой от его “центрального мифа”, приобретает собственную динамику, постепенно превращающую новое направление рока в самодостаточную художественную традицию, которая уже допускает чисто формальную разработку.

За пределами “западного” мира подобное чисто технологическое восприятие “металла” оказалось тем более естественным, что перенос соответствующей традиции происходил благодаря импорту дисков, видеокассет и журналов, то есть по чисто коммерческим каналам, доступным лишь для привилегированных социальных слоев. Вполне понятно, что и музыкально-зрелищные структуры “металла” осваивались здесь прежде всего как новая зарубежная мода, “стиль”, выполняющий чисто потребительские и престижные функции; во всяком случае, в нашей стране первые субкультуры “металла” складывались главным образом в сфере досуга, и принадлежность к ним рассматривалась, скорее, как признак социального статуса, чем как выражение некоторого специфического состояния души. Такое элитарное потребление в “металле” оказалось, однако, недолгим, благодаря усилиям диск- жокеев, а затем и по каналам “черного рынка” или личных связей диски, видеокассеты и другие образцы новой разновидности рока проникли в гораздо менее привилегированные социальные слои, и это сделало соответствующую традицию выражением некоторых важных устремлений отечественной культуры.

Дело в том, что отечественную культуру всегда отличал глубочайший консерватизм, ориентация на “извечные” образцы поведения, перенимаемые в силу их давности, привычности, общепринятости. Такая ориентация придает культуре множество крайне привлекательных черт (о которых нам любит напоминать академик Д.Лихачев), но она же исключает “самомыслие”, новаторство или другие сколько-нибудь значимые посягательства на установившийся социальный порядок, точнее — делает их проблемой, неразрешимой в границах личной инициативы. В этом, по-видимому, одна из причин того, что в России даже самые естественные экономические, политические или идеологические перемены осуществляются главным образом благодаря “введению” готовых традиций, сложившихся где-нибудь за рубежом (или существовавших в далеком прошлом), а не их постепенного вызревания внутри самого общества. По этой же причине и новое здесь с неизбежностью переживается как чужое, заимствованное извне и внедряемое насильно, вразрез с собственным развитием общества: так, можно предположить, что особая роль, которую у нас играют различного рода ссылки на иностранный ОПЫТ (нередко фиктивные), не в последнюю очередь связана именно с глубоким внутренним традиционализмом отечественной культуры, вследствие которого введение новшества становится чем-то греховным, сомнительным в нравственном плане. Конечно, переживание нового как греховного отнюдь не является чертой, исчерпывающей или тем более порочащей наш национальный характер, но оно задает контекст, в границах которого экономическая, политическая или идеологическая инициативы неизбежно наталкиваются на глубоко консервативную или даже репрессивную реакцию со стороны общества, пусть и не всегда специально организованную или даже осознанную. Коротко говоря, для отечественной культуры традиционное всегда выступает как свое, тогда как инициаторы перемен оказываются в положении “незваного гостя”, который, как известно, хуже всего на свете.

Эта несколько неудобная (хотя отнюдь не уникальная) особенность отечественной культуры достаточно хорошо объясняет, почему ею отторгаются любые экономические, политические или идеологические новшества, предусматривающие возможность действовать по собственному разумению, без оглядки на традиционные образцы поведения (скажем, представительная демократия или свободный рынок). В самом деле, отказ от подобных образцов (например, при проведении реформ) всегда оборачивался резким, лавинообразным нарастанием социальной нестабильности, то есть оказывался чреват распадом общества как целостной системы — появлялась угроза всеобщего бардака (“смуты”), при которой любые перемены либо превращались из элементарного чувства самосохранения, либо с неизбежностью приобретали насильственный и чрезвычайный характер. Не случайно Россия всегда тяготела к “прусской” модели развития, позволяющей предупредить национальный кризис благодаря медленной, постепенной перестройке образцов поведения в идеологической, политической или экономической сферах без сколько-нибудь драматичных нарушений сложившейся здесь традиции.

Как и все на свете, подобная стратегия имеет свою оборотную сторону: платой за сохранение традиции оказывается не только потеря темпов развития (часто весьма драматичная) или консервация изжитых социальных структур, но и некоторые специфические явления в сфере культуры, с которыми наше общество основательно познакомилось в так называемую эпоху застоя. Вопреки уже привычному клише, это была не эпоха застоя в собственном смысле слова, но, скорее торжества “прусской” модели развития, ее превращения в универсальную идеологическую, политическую и экономическую догму, достаточно жестко ограничивавшую сферу личной или групповой инициативы. С одной стороны, именно в этот период советское общество претерпело весьма существенные структурные сдвиги, к важнейшим из которых я бы отнес научно-техническую революцию, возникновение современного “наукоемкого” производства, а также сопутствующие ему изменения в содержании труда, с необходимостью вызвавшие к жизни некоторые новые социальные группы со своими специфическими интересами и ценностями. Но с другой — эта промышленная и социальная революция происходила в обществе, которое практически полностью контролировалось группами, стремящимися исключить сколько-нибудь значимые проявления “самомыслия” и потому заинтересованными в утверждении чисто консервативных форм культуры (я имею в виду не только так называемую бюрократию). Эта глубоко двойственная стратегия развития сильнее всего задевала интеллигенцию, для которой новаторство попросту является профессиональной ролью, но она ущемляла и другие социальные группы, интересы которых также требовали выхода за рамки сложившейся идеологической, политической или экономической традиции. И коль скоро подобная ущемленность сохранялась на протяжении длительного времени, она естественным образом приводила к оттеснению соответствующей социальной группы на “периферию” общества: платой за “прусскую” модель развития, принятую в “эпоху застоя”, становится не только отнимающая и делящая надстройка, но и те самые формы массового сознания, которые неизбежно сопутствуют маргинальному статусу.

Нужно заметить, что в истории России бывали и другие периоды, когда ее развитие определялось “прусской” моделью, и они всегда порождали те специфические формы массового сознания, который я связываю с восприятием реальности как “юдоли зла”. Так, “эпоха застоя” в царствование Николая I отмечена не только идеологемой “народности”, то есть принудительного утверждения традиций, но и гениальной пушкинской метафорой “медного всадника”; промышленная и социальная революция, связанная с отменой крепостного права, нашла свое художественное воплощение в не менее известной некрасовской метафоре “железной дороги”, а преобразования сталинской эпохи и вовсе породили множество символов, предвосхищающих язык современного “металла”. Нет, таким образом, ничего неожиданного в том, что многие характерные символы “металла” появляются в творчестве В.Высоцкого, этого поистине лучшего и талантливейшего певца нашего недавнего застойного прошлого, где мы находим и характерный разоблачительный юмор, и подчеркнутое внимание к изнанке жизни, и разнообразные бесоборческие сцены, мотивы разрывания цепей или автомобили, мчащиеся наперекор судьбе, и даже “сорванный отчаяньем голос”, столь характерный, скажем, для Удо Диркшнайдера. Все это метафоры времени, когда целые поколения людей, рожденных с душой и талантом, разбуженных к

движению за горизонты “извечного” социального порядка, оказывались заперты в обществе, лишавшем их самой элементарной надежды на счастье и удачу.

С этой точки зрения особого внимания заслуживают две социальные группы, возникновение которых прямо связано с эпохой “застойного” развития — “служилая интеллигенция” (т.е. представители различных массовых профессий умственного труда) и так называемые “лимитчики” (мигранты из сельской местности, составившие массу новых городских рабочих). Обе эти социальные группы складывались под влиянием надежд, порождаемых научно-технической революцией, теми изменениями в содержании труда, которые она диктовала, и обе они оказались обмануты в своих ожиданиях: первая — поскольку в условиях господства традиционной культуры ее профессиональные функции оказывались урезанными или даже вовсе неисполнимыми, вторая — поскольку экстенсивная экономика, то есть чисто традиционное ведение хозяйства, обрекала их на формы занятости, не требующие квалификации и не обещающие житейского успеха. И у “новых рабочих”, и у “служилой интеллигенции” это урезание жизненного пространства сказалось уже на первом поколении (способствуя алкоголизму, падению нравов и другим проявлениям деклассированности), а их молодежь и вовсе воспитывалась уже в сознании того, что принадлежит к неполноценным социальным группам, испытывающим глубокий кризис интересов и ценностей.

Судя по всему, именно в этом кругу молодежи складываются первые отечественные “тусовки”, для которых “металл” перестает быть престижной импортной “развлекухой” и приобретает более сложные функции, связанные с воссозданием некоего необходимого переживания реальности. Все это, конечно, увеличило спрос на диски, видеокассеты и журналы, сделало их предметом потребления для достаточно многочисленной социальной группы, но одновременно создало предпосылки и для воссоздания того целостного контекста, в котором существуют “западные” субкультуры “металла”, включая и “живое” воплощение его музыкально-зрелищной формы, то есть появление музыкантов, играющих новую разновидность рока. В отечественных условиях такого рода потребности возникали главным образом внутри самой “тусовки”, поэтому вполне естественно, что первыми музыкантами, играющими в новом стиле, оказались не профессионалы, а любители, и они не столько решали какие-либо творческие задачи, сколько пытались восполнить дефицит “металла” в сфере чисто досугового потребления. Не менее естественно и то, что на первых порах эти музыканты в основном подражали “западным” образцам “металла”, а то и попросту исполняли чужие произведения, в лучшем случае внося в их трактовку различные “заморочки”, призванные не столько развить новую музыкально-зрелищную форму, сколько вызвать и усилить эффекты ее “живого”, непосредственного воздействия на публику. В общем, наша отечественная разновидность нового стиля с самого начала складывалась именно как некая местная форма обслуживания “тусовки”, не имеющей возможности “отвязаться” в домашних условиях, и это обстоятельство в решающей степени определило динамику ее последующего развития.

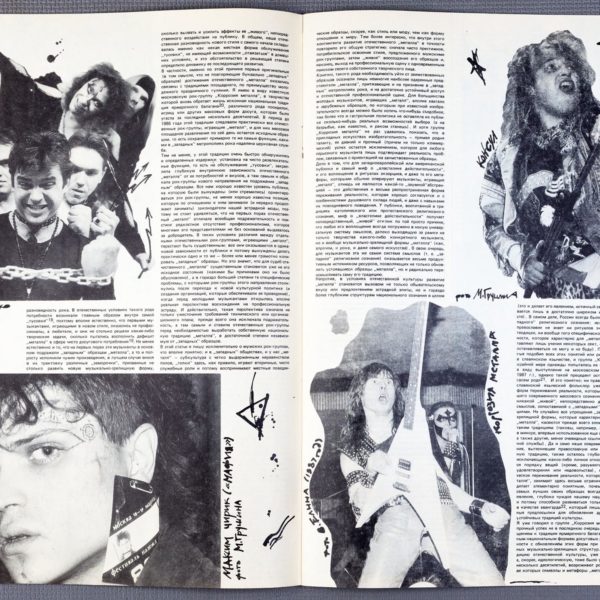

В частности, именно по этой причине первые оригинальные (в том смысле, что не повторяющие буквально “западных” образцов) достижения отечественного “металла” оказались связаны с традициями площадного, по преимуществу молодежного праздничного гулянья. Я имею в виду известную московскую рок-группу “Коррозия металла”, в творчестве которой вновь обретает жизнь исконная национальная традиция ярмарочного балагана, различного рода посиделок, игрищ или других массовых форм досуга, которая было угасла за последние несколько десятилетий. В период до 1986 года этой традиции следовали практически все отечественные рок-группы, играющие “металл”, и для них массовое площадное развлечение по сей день остается исходным образцом, то есть сохраняет примерно те же самые функции, какими в „западных” метрополиях рока наделена церковная служба.

Тем не менее, у этой традиции очень быстро обнаружились и определенные издержки: установка на чисто развлекательные функции, то есть на обслуживание „тусовки”, закрепляла глубокую внутреннюю зависимость отечественного „металла” от ее потребностей и вкусов, а там самым и обрекала рок-группы нового направления на подражание „западным” образцам. Все нам хорошо известен уровень публики, на которую были вынуждены (или стремились) ориентироваться эти рок-группы, не менее хорошо известна позиция, которую по отношению к ним занимали (и нередко продолжают занимать) законодатели нашей эстрадной моды, поэтому не стоит удивляться, что на первых порах отечественный „металл” отличала всеобщая подражательность и поистине редкостное отсутствие профессионализма, которое многими его представителями не без оснований выдавалось за добродетель. В таких условиях различия между отдельными отечественными рок-группами, играющими „металл”, перестают быть существенным: все они оказываются в одинаковой зависимости от публики и потому вынуждены делать практически одно и то же — более или менее грамотно копировать „западные” образцы. Но это значит, что для судеб отечественного „металла” существенным становится уже не его исходное состояние (какими бы причинами оно ни было обусловлено), а в гораздо большей степени те специфические проблемы, с которыми рок-группы этого направления столкнулись после перехода к новой культурной политике (и создания организаций, которые обеспечивали ее проведение), когда перед молодыми музыкантами открылась вполне реальная перспектива восхождения на профессиональную эстраду. И действительно, такая перспектива означала не только ужесточение требований технического или организационного плана; прежде всего она исключала подражательность, а тем самым и ставила отечественные рок-группы перед необходимостью выработать собственную национальную традицию „металла”, в достаточной степени независимую от „западных” образцов.

В этой статье я пишу исключительно о мужских рок-группах, что вполне понятно: и в „западных” обществах, и у нас “металл” — субкультура с четко выдержанным неравенством полов, “телки” здесь, как правило, играют вторичные, чисто служебные роли и потому воспринимают местные поведенческие образцы, скорее, как стиль или моду, чем как форму отношения к миру. Тем более интересно, что внутри этого контингента развитие отечественного „металла” в точности повторило его общую стратегию: сначала чисто престижное, потребительское освоение стиля, предложенного мужскими рок-группами, затем “живое” воссоздание его образцов и, наконец, выход на профессиональную сцену с одновременным поиском своего собственного творческого лица.

Конечно, такого рода необходимость уйти от заимствованных образцов осознали лишь немногие наиболее одаренные представители „металла”, притязающие и на признание в „западных” метрополиях рока, и на достаточно устойчивый доступ к отечественной профессиональной сцене. Для большинства молодых музыкантов, играющих „металл”, вполне хватало и зарубежных образцов, по которым при известной изобретательности всегда можно было испечь что-нибудь съедобное, тем более что и гастрольная политика не оставляла их публике сколько-нибудь реальных возможностей выбора (а на безрыбье, как известно, и раком станешь). И хотя группе „Коррозия металла” не раз удавалось показать, что в прикладных искусствах изобретательность — прямая родня таланту, ее давний и прочный (причем не только коммерческий) успех остается исключением, которое для любого серьезного музыканта лишь подтверждает реальность проблем, связанных с ориентацией на заимствованные образцы. Дело в том, что для западноевропейской или американской публики и самый миф о „властелине действительности”, и его воплощение в ритуалах экзорциса, и даже те его метафоры, которыми обычно оперируют музыканты, играющие „металл”, отнюдь не являются какой-то “заумной” абстракцией — это действенная и весьма распространенная форма переживания реальности, которая хорошо согласуется и с особенностями душевного склада людей, и даже с навыками их повседневного поведения. У публики, воспитанной в традициях католического или протестантского религиозного сознания, миф о „властелине действительности” получает непосредственный, „живой” отклик по той просто причине, что любое его воплощение всегда погружено в некую универсальную систему смыслов, далеко выходящую за рамки не только творчества какого-либо конкретного музыканта, но и вообще музыкально-зрелищной формы „металла” (как, впрочем, и рока, и даже самого искусства). В свою очередь, для музыкантов эта же самая система смыслов (т. е. “западное” религиозное сознание) оказывается весьма продуктивным источником ресурсов, позволяющих не только обновлять устоявшиеся образцы „металла”, но и радикально переосмысливать саму его традицию.

Напротив, в условиях отечественной культуры развитие „металла” становится вызовом не только обывательскому вкусу или предпочтениям эстрадной элиты, но и гораздо более глубоким структурам национального сознания в целом

(это и делает его явлением, истинный смысл которого открывается лишь в достаточно широком историческом контексте) . В самом деле, России всегда были чужды традиции “западного” религиозного сознания: исконное отечественное православие не знает ни ритуалов экзорцизма, ни понятия теодицеи, ни вообще того специфического переживания реальности, которое характерно для „металла” (исключение составляют лишь учения некоторых сект, однако на них я здесь останавливаться не могу и не буду). Правда, некие отдаленные подобия всех этих понятий или ритуалов существовали в славянском язычестве, и группа “Коррозия металла” по крайней мере однажды попыталась их использовать (я имею в виду выступление на московском “Фестивале надежд” 1987 г.), однако такой прецедент остался единственным в своем роде. И это понятно: ни православие, ни тем более славянский языческий фольклор уже не определяют тех форм переживания реальности, которые характерны для нашего современного массового сознания, и потому не задают никакой „живой”, непосредственно действующей системы смыслов, сопоставимой с „западными” религиозными традициями. Не случайно все упрощения „западной” музыкально-зрелищной формы, которые характерны для отечественного „металла”, касаются прежде всего элементов, восходящих к таким традициям (таковы, например, медленное вступление в миноре, впервые использованное еще группой “Deep Purple”, а также другие, менее очевидные ссылки на ритуалы церковной службы). Да и само наше современное массовое сознание, вытеснившее православную или языческую религиозную традицию, также осталось глубоко традициональным, исключающим какое-либо личное отношение к сложившемуся порядку вещей (кроме, разумеется, чувств глубокого удовлетворения или недовольства), поэтому то специфическое переживание реальности, которое воплощается в „металле”, занимает здесь весьма ограниченное место. Все это делает элементарно понятным, почему „металл” даже в самых лучших своих образцах всегда воспринимался как явление, глубоко чуждое нашему национальному сознанию и потому способное развиваться только на его периферии, в качестве авангарда, который лишь создает некие исходные предпосылки для обновления других, гораздо более устойчивых традиций культуры.

Я уже говорил о группе „Коррозия металла”, чей давний и прочный успех не в последнюю очередь связан именно с обращением к традиции ярмарочного балагана или другим исконным национальным формам досуговых развлечения, в особенности с обновлением этих форм при посредстве современных музыкально-зрелищных структур. Другую важную традицию отечественной культуры, уже не развлекательную, а, скорее, идеологическую, тоже было увядшую за последние несколько десятилетий, возрождают рок-группы, в творчестве которых символы и метафоры „металла” достаточно используются для модернизации жанра так называемой героической песни. Этот жанр существует в любых культурах (древних и современных), в недавнем прошлом он был развит и в нашей стране (в частности, оставив по себе память шедеврами военного времени), однако в последние два-три десятилетия заметно выродился, что нельзя не связать с разочарованием в самом героическом идеале, постигшем наше общество в “эпоху застоя”, утратил и энергичность художественного языка, и сколько-нибудь широкую популярность в массах молодежи. Между тем этот жанр, по сути, близок „металлу”, в поэтике героической песни представлены практически те же самые символы и метафоры, и они вполне могут быть трансформированы в образ личности, способной встать на защиту правого дела, преодолеть страх перед жизнью или совершить другие духовные подвиги, связанные с достижением превосходства над злом, с обретением внутренней свободы и гармонии. Такой образ может получать плакатную, весьма упрощенную трактовку, однако не исключена и его более продвинутая символическая разработка, когда структуры и метафоры „металла” используются для воссоздания сложных, даже экстремальных душевных состояний. В этом плане особого внимания заслуживает группа „Тяжелый день”, творчество которой, несмотря на ее относительно низкую продуктивность, может служить достаточно убедительным свидетельством возможностей, открывающихся перед отечественным „металлом” благодаря сближению с чисто национальной песенной традицией.

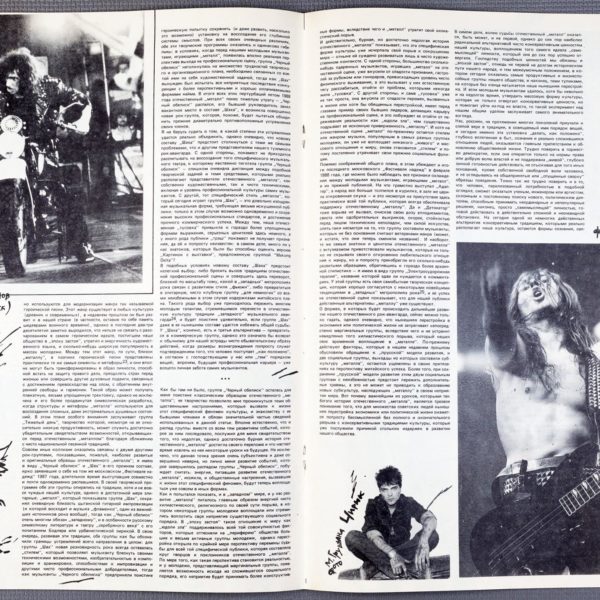

Совсем иные коллизии оказались связаны с двумя другими рок-группами, показавшими, пожалуй, наиболее развитые и оригинальные образцы отечественного „металла”; я имею в виду „Черный обелиск” и „Шах” в-его прежнем составе, ярко заявившие о себе на том же московском „Фестивале надежд” 1987 года, длительное время выступавшие совместно и почти одновременно распавшиеся. В своей творческой программе обе эти группы опирались на традиции, хотя и не вовсе чуждые нашей культуре, однако в достаточной мере элитарные: „металл”, который показывала группа „Шах”, сохранял очевидную близость цыганской гитарной импровизации (к которой восходит и музыка „фламенко”, один из важнейших источников рока вообще), тогда как „Черный обелиск” очень многим обязан „западному”, и в особенности русскому символизму в литературе и театру „серебряного века” с его почитанием Бодлера или урбанистической лирикой. В свою очередь, развивая эти традиции, обе группы как бы обозначили границы устремлений всего направления в целом: для группы „Шах” новая разновидность рока всегда оставалась „стилем”, который позволяет музыканту блеснуть своими техническими возможностями, изобретательностью в композиции и аранжировке, способностями к импровизации и другими чисто профессиональными добродетелями, тогда как музыканты „Черного обелиска” предприняли поистине

героическую попытку сохранить (и даже развить, насколько это возможно) установку на воссоздание его глубинной системы смыслов. При всех своих очевидных различиях, обе эти творческие программы оказались и одинаково гибельны: в условиях, когда перед нашими молодыми музыкантами, играющими „металл”, появилась вполне реальная перспектива выхода на профессиональную сцену, группа „Черный обелиск” натолкнулась на множество трудностей творческого и организационного плана, необходимо связанных со взятой ими на себя художественной задачей, тогда как „Шах” вынужден был испытать все неприятные последствия конкуренции с более перспективными и хорошо оплачиваемыми формами найма. В итоге всех этих пертурбаций летом 1988 года отечественный „металл” понес тяжелую утрату — „Черный обелиск” распался, его бывший руководитель занял вакантное место в составе „Шаха”, и возникла совершенно новая рок-группа, которая, похоже, будет пытаться объединить прежние диаметрально противоположные устремления своих членов.

Я не берусь судить о том, в какой степени эти устремления удастся реально объединить, однако очевидно, что новому составу „Шаха” предстоит столкнуться с теми же самыми проблемами, что и другим представителям нашего туземного рок-авангарда. С одной стороны, покамест не приходится рассчитывать на воссоздание того специфического музыкального театра, к которому явственно тяготела группа „Черный обелиск” — слишком очевидна дистанция между подобной творческой задачей и теми средствами, которыми реально располагают представители отечественного „металла”, как собственно художественными, так и чисто техническими, включая и уровень профессиональной культуры самих музыкантов. С другой, тот специфический стиль „металла”, который сегодня играет группа „Шах”, — это довольно изощренная музыкальная форма, требующая весьма искушенной публики: только в этом случае возможно одновременно и сохранение высоких профессиональных стандартов, и достижение прочного коммерческого успеха. Между тем, наша отечественная „тусовка” привыкла к гораздо более упрощенным формам выражения, серьезных ценителей здесь немного, а у иного рода публики „трэш” покамест не получает признания, да ей и попросту неизвестен: в самом деле, много ли у нас знатоков, которые были бы способны оценить версию „Картинок с выставки”, предложенную группой “Mekong Delta”?

В подобных условиях новому составу „Шаха” предстоит нелегкий выбор: либо бросить вызов традициям отечественной профессиональной сцены и совершить здесь переворот, близкий по масштабу тому, какой в „западных” метрополиях рока связан с развитием стиля „фьюжн”, либо превратиться в элитарную, чисто клубную группу „для немногих” со всеми неизбежными в этом случае издержками житейского плана. Такого рода выбор уже приходилось пережить многим молодым талантам, стремившимся перенести в отечественную культуру традиции „западного” музыкального авангарда, и будет поистине удивительно, если группе „Шах” даже в ее нынешнем составе удастся избежать общей судьбы. У „Шаха”, конечно, есть и третья альтернатива — превратиться в коммерческую группу, однако это означало бы возврат к обычному для нашей эстрады чисто обывательскому образу действий, когда размеры вознаграждения попросту служат подтверждением того, что человек поступает „как положено”, в согласии с господствующим у нас или „там” порядком вещей; впрочем, будущая профессиональная карьера — уже всецело личная забота самих музыкантов.

Как бы там ни было, группа „Черный обелиск” осталась для меня поистине классическим образцом отечественного „металла”; ее творчество позволило мне проникнуться теми общественными настроениями, которые вызвали к жизни этот специфический феномен культуры, и знакомству с ее бывшими членами я обязан значительной частью сведений использованных в данной статье. Вполне естественно, что и распад группы вместе со всем тем развитием событий, которое за ним последовало, послужил для меня свидетельством того, что недолгая, однако достаточно бурная история отечественного „металла” достигла своего перелома и что настает время извлечь из нее некоторые уроки на будущее. Не исключено, что данная точка зрения очень субъективна и даже совершенно неверна, но лично меня развитие событий, которое завершилось распадом группы „Черный обелиск”, побуждает считать: энергия, питавшая развитие отечественного „металла”, иссякла, и общественные настроения, вызвавшие к жизни этот специфический феномен, будут теперь воплощаться уже совсем в иных формах.

Как я попытался показать, и в „западном” мире, и у нас развитие „металла” питалось главным образом энергией чисто хилиастического, религиозного по своей сути порыва, в котором некоторые группы молодежи воплощали или стремились воплотить свое неприятие существующего социального порядка. В „эпоху застоя” такое отношение к миру как „юдоли зла” поддерживалось всей той совокупностью факторов, которые оттесняли на „периферию” общества большие и весьма активные группы молодежи, однако перестройка открыла по крайней мере перспективу перемены судьбы для всей той специфической публики, которая составляла круг творцов и поклонников отечественного „металла”. По мере того, как такая перспектива становится реальностью, и у молодежи, представляющей маргинальные группы, появляется возможность исхода из сложившегося социального порядка, его неприятие будет принимать более конструктивные формы, вследствие чего и „металл” утратит свой хилиастический порыв.

И действительно, бурная, но достаточно недолгая история отечественного „металла” показывает, что эта специфическая форма культуры уже исчерпала свой порыв к сокрушению мира — отныне ей суждено развиваться лишь в чисто художественном контексте. С одной стороны, большинство сколько-нибудь одаренных музыкантов, игравших „металл” на отечественной сцене, уже вкусили от сладости признания, гастролей за рубежом или гонораров, превосходящих уровень чисто физического выживания, а это вызывает у них естественную тягу расслабиться, отойти от проблем, которыми некогда жила „тусовка”. С другой стороны, и сама „тусовка” уже не так проста, она вкусила от сладости перемен, вызванных к жизни или хотя бы обещанных перестройкой, имеет перед глазами пример своих бывших лидеров, делающих карьеру на профессиональной сцене, и это побуждает ее отойти от переживания реальности как „юдоли зла”, чем существенно подрывает ее исконную приверженность „металлу”. И хотя на отечественной сцене „металл” по-прежнему остается стилем или жанром музыки, популярным в самых разных группах молодежи, он уже не воплощает никакого „живого” и массового отношения к миру, снова становится „стилем” и потому постепенно утрачивает свои прежние социальные функции.

Помимо соображений общего плана, в этом убеждают и итоги последнего московского „Фестиваля надежд” в феврале 1988 года, где можно было наблюдать все признаки охлаждения между молодыми музыкантами, играющими „металл”, и их прежней публикой. На что грамотно выступал „Адаптер”, а народ все больше толпился в курилке, в зале же царила откровенная скука — и это несмотря на присутствие здесь практически всей той публики, которая всегда обеспечивала поддержку отечественному „металлу”. Да и „Детонатор” тоже взрыва не вызвал, снискав свою дозу аплодисментов, свиста или одобрительных выкриков, скорее, стойкостью перед лицом технических неполадок, чем силой искусства, опять-таки несмотря на то, что группу составили музыканты, которых не без основания считают ветеранами жанра (может, и кстати, что они теперь сменили название). И наоборот, те же самые знатоки и ценители отечественного „металла” с энтузиазмом приветствовали музыкантов, которые не только не скрывали своего откровенно любительского отношения к жанру, но и попросту пренебрегли его сколько-нибудь развитыми образцами, обратившись к гораздо более архаичной стилистике — я имею в виду группу „Электросудорожная терапия”, название которой едва ли нуждается в комментариях. У этой группы есть своя самобытная творческая концепция, которая хорошо согласуется с некоторыми новейшими тенденциями в „западных” метрополиях рока, и ее успех на отечественной сцене показывает, что для нашей публики действенные альтернативы „металлу” уже существуют.

О формах, в которых будет происходить дальнейшее развитие нашего отечественного рок-авангарда, сейчас можно только гадать, однако очевидно, что нынешняя перестройка в экономике или политической жизни не затрагивает непосредстенно маргинальные группы, вследствие чего и не устранит немедленно того хилиастического порыва, который нашел свое временное воплощение в „металле”. По-прежнему действуют факторы, которые в нашем недавнем прошлом обусловили обращение к „прусской” модели развития, и две социальные группы, выходцы из которых составили субкультуру „металла”, остаются ущемлены в своих притязаниях на перспективу житейского успеха. Более того, при сохранении „прусской” модели развития этим двум социальным группам с неизбежностью предстоит пережить дополнительные травмы, а это не может не приводить к образованию новых субкультур, наследующих „металлу” в своем неприятии мира. Вот почему важнейшим из уроков, которыми так богата история отечественного „металла”, является трезвое понимание того, что для множества советских людей нынешняя перестройка экономики или политической жизни окажется попросту бессмысленной без полного и окончательного разрыва с консервативными традициями культуры, которые уже послужили причиной стольких издержек в развитии нашего общества.

В самом деле, волею судьбы отечественный „металл” оказался, быть может, и не первой, однако до сих пор наиболее радикальной альтернативой чисто консервативным ценностям нашей культуры, воплощением того самого идеала „самомыслящей” личности, который она до сих пор успешно отвергала. Господству подобных ценностей мы обязаны и „эпохой застоя”, отнюдь не первой на долгом историческом пути нашего народа, и тем межеумочным положением, в котором сегодня оказались самые продуктивные и жизнеспособные группы нашего общества, и наконец, теми тупиками, на которые без конца натыкается наша нынешняя перестройка. И если молодым музыкантам удалось, хотя бы невольно и на недолгое время, утвердить массовую форму культуры, которая не только отвергает консервативные ценности, но и помогает уйти из-под их власти, то такой эксперимент над нашим общим уделом заслуживает самого внимательного взгляда.

Нас, россиян, на протяжении многих поколений приучали к слепой вере в традиции, в освящаемый ими порядок вещей, и сегодня именно эта установка „делать, как положено”, глубоко вплетенная в быт, сознание и реально сложившиеся отношения людей, оказывается главным препятствием к обновлению общественной жизни. Трудно поверить в торжество демократии, если она опирается только на нормы права или добрую волю властей и не поддержана „живой”, глубоко личной готовностью действовать, не отыскивая для того иных оснований, кроме собственной свободной воли человека, и не оглядываясь на общепринятые или „спущенные сверху” образцы поведения. Точно так же трудно поверить и в то, что человек, парализованный потребностью в подобной оглядке, сможет оказаться ученым, инженером или артистом, склонным к постоянному поиску нового, политическим деятелем, способным принимать неординарные и непопулярные решения, наконец, просто „самомыслящей” личностью, готовой действовать в действительно сложной и неочевидной обстановке. На сегодня одной из немногих действенных альтернатив консервативным традициям, которыми реально располагает наша культура, остаются формы сознания, связанные с развитием отечественного рок-авангарда, и это обстоятельство нельзя терять из виду даже при самом скептическом к нему отношении.

Ибо для очень и очень многих консервативные традиции культуры становятся главным источником угрозы, и потому все их надежды сегодня возложены на тех, кто плохо воспитан.

14. Тем из читателей, кому недостаточно социологических абстракций, советую присмотреться к таким популярным фигурам московской „тусовки”, как Р или X

15. И, может быть, совсем не случайно, что эта надстройка оказалась наиболее развитой именно в „исламских” республиках, то есть у народов, наиболее глубоко чтящих авторитет традиции.

16. Я имею в виду известное восклицание А. Пушкина: „Черт меня догадал родиться в России с душой и талантом!”

17. Здесь опять-таки была бы необходимой ссылка на специальные исследования, однако можно заметить, что поэтика „металла” оказывается наиболее привлекательной именно для молодежи, представляющей названные социальные группы: судя по моим личным впечатлениям, сведениям знакомых из „тусовки” и уличным граффити, „металл” всегда был наиболее популярен в тех самых районах Москвы, которые заселены „служилой интеллигенцией” и „лимитчиками” (в основном это северный и южный сектора застройки).

18. Судя по свидетельству Б.Гребенщикова, такого рода динамика вообще характерна для всего отечественного рока: „Я слушал Боба Дилана, и мне захотелось, чтобы нечто подобное играл кто-нибудь тут, у нас” (цитирую, естественно, по памяти) .Те же, по-видимому, мотивы вдохновляли и группу „99%”, которая, как считается, первой начала играть „металл” на отечественной сцене. Для органов культуры или охраны общественного порядка музыканты, играющие „металл”, длительное время также оставались частью „тусовки”: так, например, видеозапись „Черного обелиска” в концерте неоднократно использовалась как документальный материал о так называемых трудных подростках (в частности, в фильме „Спасите наши души”).

19. Во многом этому содействовала политика советских таможенных властей, редко ограничивавшая импорт дисков и видеокассет с записями зарубежного „металла” и тем подкреплявшая стремление к его переносу на отечественную сцену.

20. Отсюда глубоко пародийное, „стебовое” отношение группы к музыкально-зрелищным структурам „металла”, сказавшееся и на самом ее названиии.

21. Примерно в ту же пору у Паука (Сергея Троицкого, руководителя группы) появляется выражение „астральный фак”, вполне определенно указывающее на связь (не обязательно вполне сознаваемую) между его обращением к языческому фольклору и некими чисто религиозными мотивами.

22. С этой точки зрения отечественный „металл” (как, вероятно, и его „западный” прототип) отнюдь не является искусством, демократическим в строгом смысле слова: популярность этой разновидности рока в группах молодежи с наиболее урезанным жизненным пространствам нельзя рассматривать в отрыве от их стремления обрести собственное, глубоко индивидуальное социальное лицо.

23. Ср., например, слова популярной комсомольской песни 20-х годов: “Мы кузнецы, и дух наш молод. Куем мы счастия ключи. Вздымайся выше, наш тяжкий молот…” и т. д. Или это не “металл”?

24. Дело здесь, конечно, не в содержании самих этих традиций, а в их ориентации на идеал „самомыслящей” и самодостаточной личности, т. е. принципиальной инородности нашему массовому сознанию: не случайно судьбу консерваторского авангарда или джаза разделила и культура цыганской гитарной импровизации, от которой группа „Шах” когда-то отталкивалась.

25. Такого рода эклектичные, однако “круто сваренные” образцы рока уже предлагали группы “АС/DC” или “Motorhead”, а сегодня ту же тенденцию к сближению „металла” и более свободных стилей продолжают очень интересные эксперименты в области „хэви-панк” (известные, естественно, большей частью понаслышке).

Март-октябрь 1988